2025暑假总结

AI 自动摘要

这个暑假,作者立下海量Flag,却幽默地自嘲“只完成了一丢丢”。然而,这“一丢丢”包括加入课题组、啃遍CV/NLP论文、组装RTX5060主机、玩转Linux、多次报告、刷完N部番剧和纪念碑谷3。尽管内心仍有选择的迷茫,但效率工具已飞升,检索能力一流。经验是:少开坑,多动手,下次争取不“栈溢出”!

2025暑假总结

没有想到我的暑假如此快的就结束了,相比较于放暑假前立的许多Flag,实际做到的事情确实是十分有限的,总的来说应当是完成以下这些事情:

- 加入了一位老师的课题组,正式开始科研

- 回归分析的预学习(Regression Analysis)

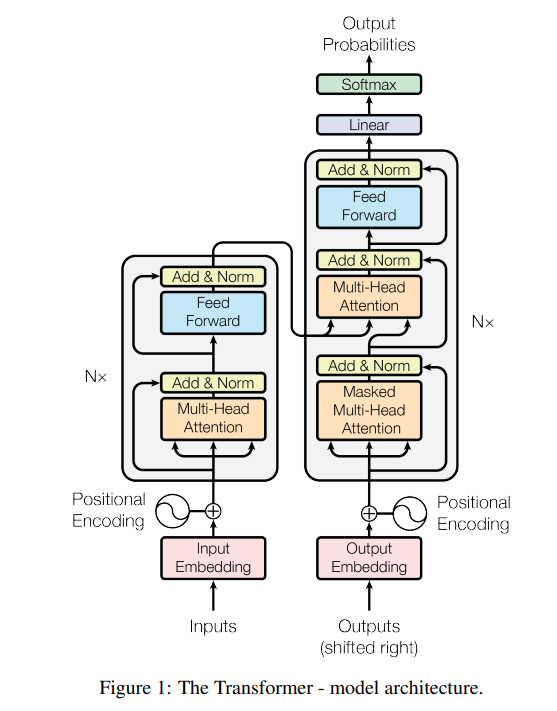

- 读了CV和NLP的一些经典论文,有了一些认识(AlexNet、ResNet、BERT、Adam、Tansformer,etc)

- 装好了自己的台式机,效率得到了提高(显卡:RTX5060)

- 美化了界面(魔改的MacOS)

- 装好了自己的第一个Linux Distro(Ubuntu)

- 自己做了两次报告(Ai and Stat)

- 加入统计高级前沿研讨班(第二期)

- 读了一些书,走了一些路

- 参加了一个高维统计的读书会(HDS)

贴一个Transformer的架构图,实际并没有什么新鲜的东西(主要就是一个自注意力机制),但是架不住好用

主要的时间线是:看论文——读书会——听报告——作报告——听报告——自己钻研

番剧

- 白箱

- 恋人不行

- 住在拔作岛上的我该如何是好

- 漫画女孩(Comic Girls)

- 摇曳露营 1

- 摇曳百合 1

- 我心里危险的东西 1

- 我心里危险的东西 2

小说和漫画更是不计其数了,我根本数不过来于是不做赘述,后续可能会在二次元板块更新新的栏目

总结

我不知道怎么评价这个暑假,确实做的不够多,更多的是试错和犹豫,我听过很多人的故事,见到了放弃保研决定背水一战的学长,也见到了

已经跨保(STAT -> AI)的学长,还有许多在大三下到大四的暑假里拼尽一切的人。见到的人越多就对自己的选择越不自信,不知道怎么做是正确的,但是最后在一个凌晨我做出了自己的选择,如果有人看到这篇文章,我也希望你能做出选择,我对于你的选项一无所知,但是我能给出的最有效的建议就是——选择自己能做到成为自己想成为的人的道路!

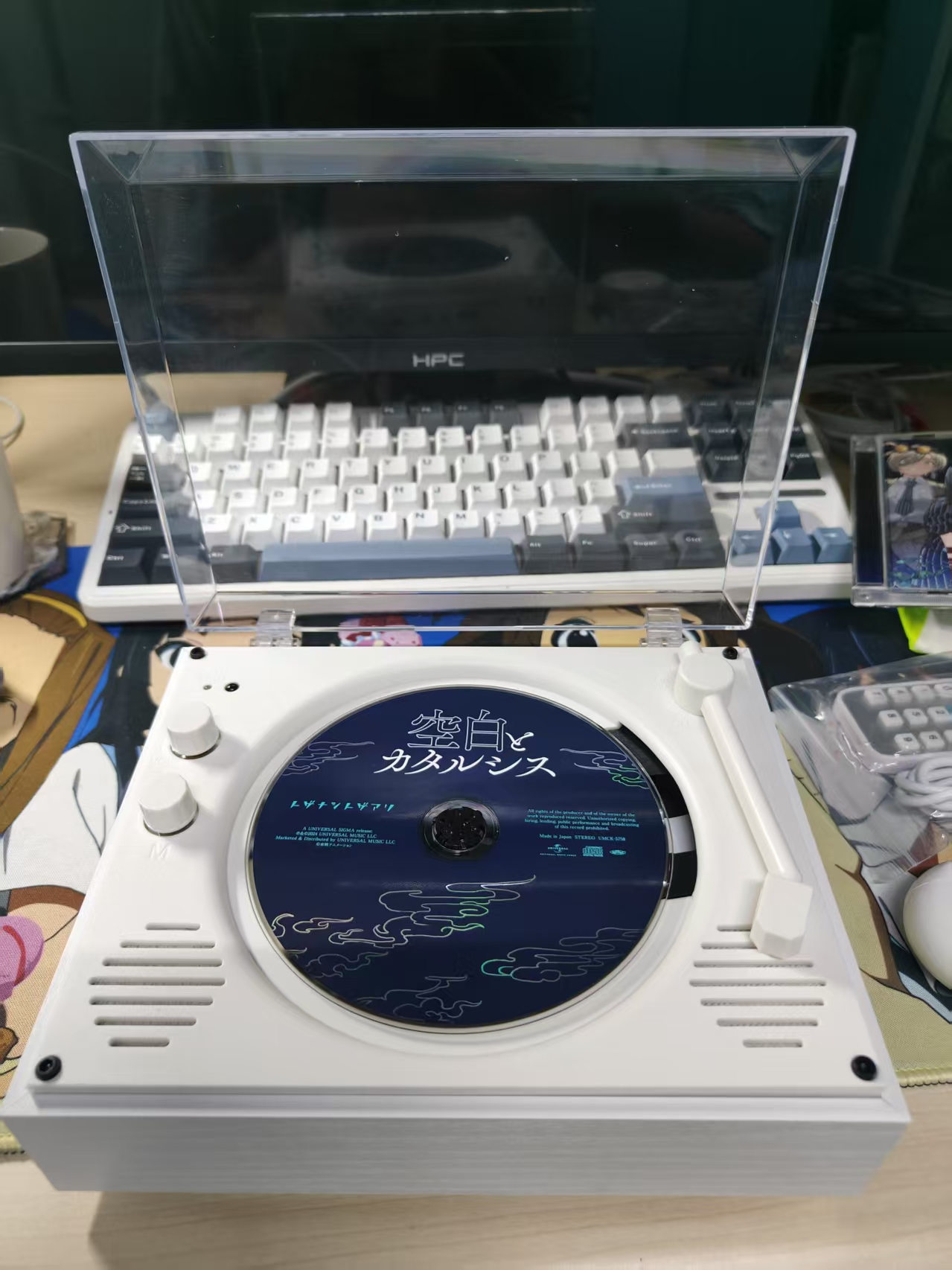

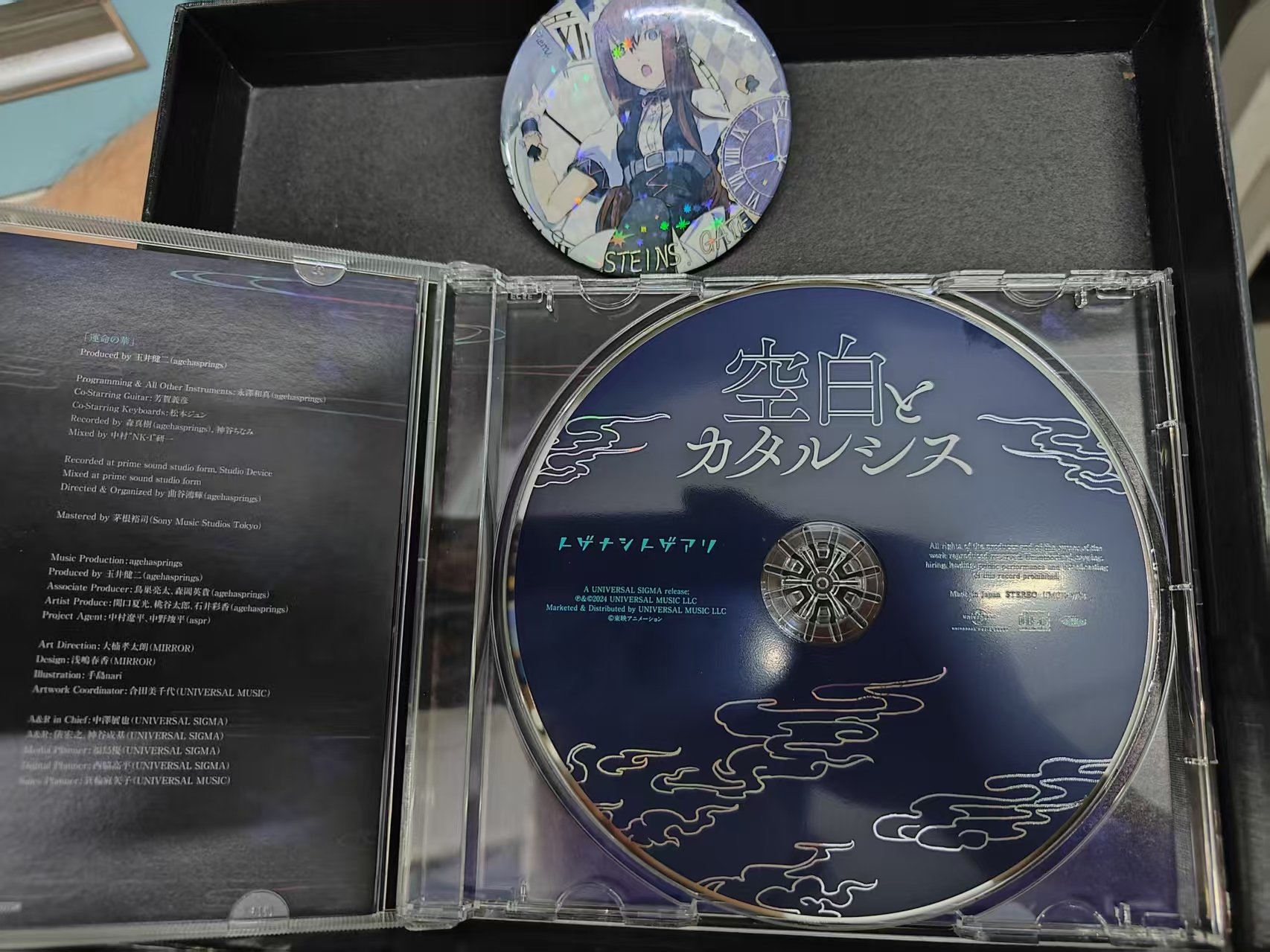

还有很好的CD使我起飞!

主要感受

主要的体会就是不要想的非常多,只有真正做了才知道一些东西的复杂程度。也尽可能不要开非常多的坑,做好做完一件事之后然后再继续开新的坑,例如去看论文的时候,不应该想着高维统计、高维概率、随机矩阵、测度论等等那么多复杂且抽象的一起开,这样非常容易栈溢出

还有一个感受就是工具链大大优化和熟练之后使用电脑的效率直线上升,大量的快捷键使得可以几乎不依赖鼠标,然后就是科研的一些Follow经验,主要的发现是自己的检索能力绝对是一流的,找寻资料发现信息速度很快,但是可能代码还是不够硬,有时需要从代码中找到文章理论的补充理解不够熟练,还有就是对于研究方向的体会没有那么深,不如一些学长🤔

还有一些体会可能会结合下个周的周报给出

交接

下面是关于一个游玩纪念碑谷3(Monument Valley 3)的纪念

本人于小学时就有所耳闻且游玩过MV1(Monument Valley, MV),但是当时条件比较简陋且没有Steam账号和网络条件,可以说这次是弥补了当时的遗憾,并且该游戏的美术水准和剧情深度始终在线,大为震撼,爽快游玩!游玩后发现对于现在的自己解谜并不是最大的困难了,小时的回忆也将被更新的回忆覆盖,贴在这里也算是给曾经的自己一个交代了。

文明的灯火永远不灭,只是从一代人交接到了另一代人的手中